BASの代々木です。今年のゴールデンウィークが迫り、大阪万博も開幕を迎えました。この特別な機会に、国内文化に目を向けてみませんか?日本には、私たちが知らない歴史や文化が息づく場所が数多く存在します。その背景には人々の努力や後世に受け継がれてきた物語があり、それを知ることで旅の楽しさが何倍にも増します。

ゴールデンウィークのようなまとまった時間があるからこそ、ただ観光地を訪れるだけではなく、文化の根底にあるストーリーやその魅力を紐解く旅をしてみるのも素晴らしい選択です。歴史が織り成す情景、後世に続く創造の息吹、そしてその土地ならではの美しさ。これらを楽しむことで、単なる移動ではない「心豊かな時間」が過ごせるはずです。

今年はぜひ、国内文化の奥深さに触れ、その魅力を感じる旅へ出かけてみてください。

国内文化スポットおすすめ10選

- ここがおすすめ!: 弥生時代の大規模な遺跡で、古代の生活を学べる。

弥生時代の集落跡として、まるでタイムスリップしたかのような感覚を味わえる吉野ヶ里遺跡。環濠で囲まれた村の中央には神聖な祭壇が据えられ、当時の人々が自然と共に営んでいた生活が目の前に広がります。この地から発掘された土器や高床倉庫は、弥生人が生活だけでなく信仰にも深く関心を寄せていたことを語っています。

歴史紹介: 考古学者・江坂輝弥が発掘調査を主導し、遺跡の学術的価値を明らかにしました。彼の研究は日本の考古学に大きな影響を与え、吉野ヶ里遺跡の保存と活用に貢献しました。

URL: 知られざる『日本一』集めました!マイナーだけど行かなきゃ損な日本一

- ここがおすすめ!: 平安時代の建物を再現した広大な歴史公園で、映画やドラマのロケ地としても有名。

奥州藤原氏の栄華の象徴とも言えるえさし藤原の郷。ここは、かつて黄金の輝きとともに平安文化が栄えた地です。源義経が匿われ、歴史的な運命をたどった瞬間を想像するだけで、当時の緊張感と奥深い文化の香りに胸が高まります。奥州藤原氏が作り上げた平和と文化の結晶が、この地に色濃く残されています。

歴史紹介: 藤原秀衡が源義経を匿い、彼の最期の地とも密接に関連している。

参考: 歴史を知れば、旅はもっと面白くなる!

- ここがおすすめ!: 遠野物語の世界観を体験できる施設で、民話や伝承文化に触れられる。

柳田國男が描いた『遠野物語』の世界を体験できる遠野伝承園。カッパ淵や山姥の話に象徴される、妖しくも愛らしい伝承が息づいています。ここを歩けば、木漏れ日の下に耳を澄ませば、かつて語り継がれた物語の囁きが聞こえてくるかのよう。遠野の人々が残した民話は、現代でも生きた文化として訪れる人々を魅了しています。

歴史紹介: 柳田國男が遠野地方の民話を語り部・佐々木喜善から聞き書きし、『遠野物語』としてまとめました。この作品は、日本の民俗学の基礎を築き、遠野の伝承文化を全国に広めるきっかけとなりました。

参考:1000体の「オシラサマ」をまつるオシラ堂は圧巻!ふるさとの原風景が広がる「伝承園」 岩手県遠野市

- ここがおすすめ!: 江戸時代の町並みを再現したテーマパークで、歴史体験が楽しめる。

まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような日光江戸村。石畳の道を歩き、町人や武士の生活を垣間見る体験は、江戸の歴史を肌で感じる貴重なひとときです。江戸の祭りや庶民の活気ある暮らしを再現したこの地では、幕府の制度や庶民文化がどのように人々の生活を形作ったのかを実感できます。

歴史紹介: 徳川家康の政治体制や文化が、日光江戸村の再現された町並みやイベントに反映されています。また、日光東照宮に祀られている家康の存在が、この地域の歴史的背景をさらに深めています。

参考: 日光江戸村を楽しむのに必要な所要時間は?魅力やアクセス方法も解説

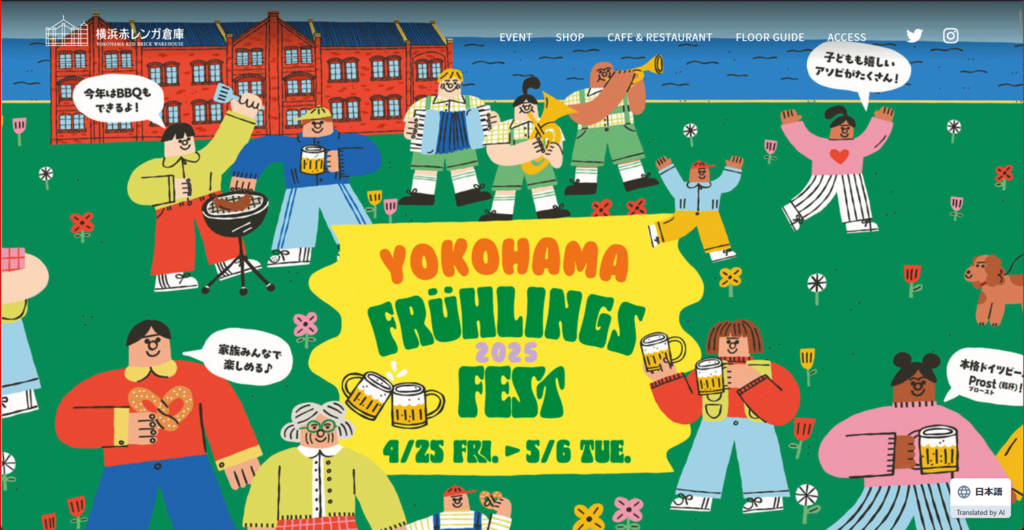

- ここがおすすめ!: 明治・大正時代の煉瓦造りの倉庫を活用した文化施設で、イベントも豊富。

横浜港の歴史を象徴する赤レンガ倉庫。その煉瓦が刻む時間の流れは、明治時代の日本がいかにして近代化の波に乗り、世界とつながったのかを物語っています。静かな港風景を背景に、当時の貿易商人や船乗りたちの喧騒が想像され、赤レンガの温かみが訪れる人の心に触れる場所です。

歴史紹介: 設計を手がけたのは、明治建築界の巨匠・妻木頼黄。彼は横浜正金銀行(現・神奈川県立歴史博物館)も設計した人物です。また、2002年の再生時には「港の賑わいと文化を創造する空間」として新たな役割を担うこととなりました。

参考: 赤レンガを楽しむ110のこと

- ここがおすすめ!: 千本鳥居が有名な神社で、商売繁盛や五穀豊穣のご利益がある。

千本鳥居が織り成す赤のトンネルは、訪れる人々を神聖な空間へと誘います。この地では、古代より商売繁盛や五穀豊穣を願う信仰が捧げられました。平安時代から続く稲荷信仰は、現代まで日本人の生活の一部として息づいており、その文化的影響は広範囲に及びます。

歴史紹介: 豊臣秀吉が母の病気平癒を祈願し、楼門を寄進したことで知られます。また、千本鳥居は江戸時代から参拝者による奉納が続き、現在も増え続けています。

参考: 伏見稲荷大社の見どころは?魅力や歴史を解説

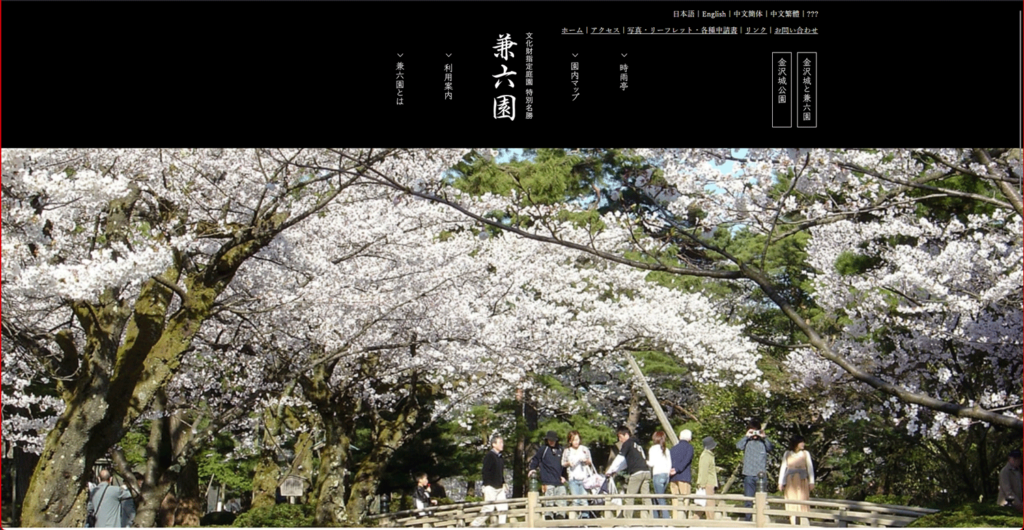

- ここがおすすめ!: 日本三名園の一つで、四季折々の美しい景観が楽しめる。

静かな石畳を歩き、兼六園に広がる池や橋に目を向けると、江戸時代の大名たちが庭園文化を通じて美を追求した姿が浮かび上がります。「六勝(広大・幽邃・人力・古木・水泉・眺望)」がすべて備わったこの地は、日本庭園の到達点とも言える場所です。

歴史紹介: 前田綱紀が庭園の基礎を築き、前田斉広が「兼六園」として整備・命名しました。また、松平定信が命名に関わり、庭園の文化的価値を高めました。

参考: 兼六園めぐり 見逃せない定番スポット

- ここがおすすめ!: 日本最古の温泉とされ、歴史的建造物としても価値が高い。

飛鳥時代から続く湯治場としての道後温泉は、日本最古の温泉文化を象徴しています。

古代より「霊湯」として親しまれ、舒明天皇や斉明天皇の来訪記録も残されています。1894年に現在の本館が建設され、1994年には国の重要文化財に指定されました。

道後温泉本館の外観や歴史的雰囲気は、スタジオジブリの映画『千と千尋の神隠し』の湯屋「油屋」のデザインに影響を与えたと言われています。公式には特定のモデルとして認められていないものの、木造建築の趣や温泉文化とのつながりが注目されています。

歴史紹介: 夏目漱石の小説『坊っちゃん』の舞台としても有名で、漱石が滞在した「坊っちゃんの間」が本館内に設けられています。また、伊佐庭如矢が反対を押し切り建設を実現した功績は、道後温泉の発展に大きく寄与しました。

参考: 5年半ぶりに全館営業再開♪ 新たな魅力あふれる愛媛の名湯「道後温泉本館」で楽しむ癒やしのひととき

- ここがおすすめ!: 日本三名城の一つで、復元された美しい城郭が見どころ。

加藤清正による築城技術が凝縮された熊本城。その石垣は、地震にも耐えうるように築かれており、「武者返し」と呼ばれる設計には敵を迎え撃つ知恵が込められています。さらに、西南戦争の舞台にもなり、日本の歴史において重要な転換期を目撃した場所でもあります。

歴史: 加藤清正が築城主として知られ、治山治水や農業振興にも尽力しました。また、宮本武蔵が晩年を過ごした地としても有名です。さらに、西南戦争では谷干城率いる鎮台兵が籠城し、薩摩軍と戦いました。

参考: 熊本城の歴史城

- ここがおすすめ!: 日本三大祭りの一つで、豪華絢爛な神輿や行列が見どころ。江戸時代から続く伝統文化を体感できる祭りです。

1600年、徳川家康が関ヶ原の戦いの戦勝祈願を行ったことをきっかけに、江戸幕府公認の祭りとして発展しました。江戸時代には「天下祭」と呼ばれ、山車や神輿が町を巡る盛大な行事として親しまれました。

歴史: 徳川家康が戦勝祈願を行い、江戸幕府の繁栄を象徴する祭りとして位置づけられました。また、平成以降には江戸時代の「附け祭」が復活し、伝統と現代が融合した祭りとして進化しています。

参考:神田祭は日本三大祭りのひとつ!歴史や見どころなどを解説